Уважаемые читатели, наступивший 2025 год в нашей стране посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представляем вашему вниманию десятый выпуск из цикла «Фронтовые поэты», посвящённый творчеству поэта А. А. Суркова.

Советский поэт, литературный критик и педагог, Алексей Александрович Сурков родился 13 октября 1899 года в деревне Середнево (Георгиевская волость Рыбинского уезда Ярославской губернии) в крестьянской семье, его предки были крепостными дворян Михалковых. В школе проучился 4 класса, а в 12 лет уже служил «в людях». Был отправлен в Петербург на заработки: работал учеником в мебельном магазине, в столярных мастерских, в типографии, в конторе, весовщиком в торговом порту.

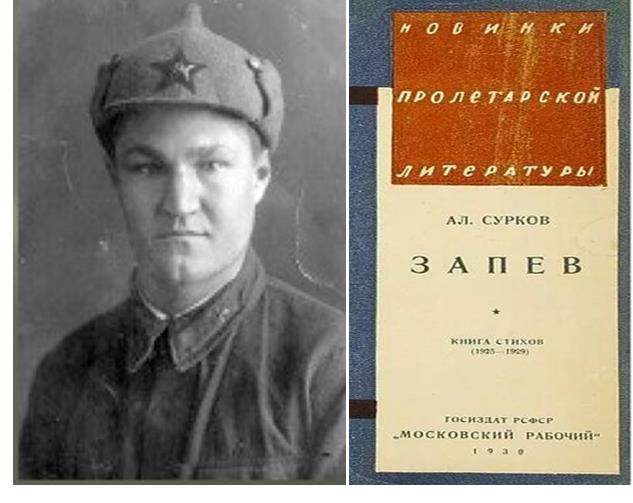

Первые стихи опубликовал в 1918 году в петроградской «Красной газете» под псевдонимом А. Гутуевский. А осенью 1918 года юноша вступил в ряды Красной армии. В Гражданскую войну служил до 1922 года пулемётчиком, конным разведчиком; участвовал в боях на Северо-Западном фронте и против повстанцев А. С. Антонова. Памяти своих товарищей-однополчан этого периода посвящены строки песни:

«По военной дороге

Шёл в грозе и тревоге

Боевой восемнадцатый год.

Были сборы недолги.

От Кубани до Волги

Мы коней поднимали в поход…» («Конармейская песня»)

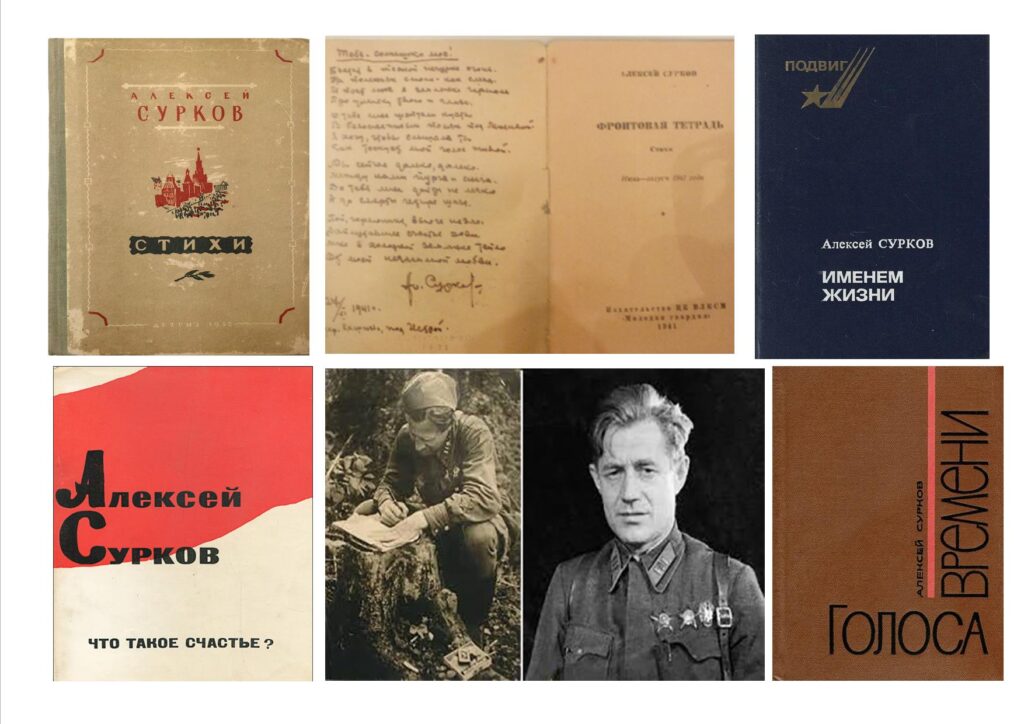

После окончания Гражданской войны Алексей Сурков вернулся в своё село. Работал «избачом» в избе-читальне в соседнем селе Волково, секретарём волисполкома. В 1925 году был делегатом I Губернского съезда пролетарских писателей, сельским корреспондентом и редактором губернской газеты «Северный комсомолец». По его инициативе появилась рубрика «Литературный уголок», в которой помещались стихи и рассказы читателей. В 1928 году А. Сурков переехал в Москву, учился на факультете литературы в Институте красной профессуры, по окончании которого защитил диссертацию. В 1934-1939 годах преподавал в Редакционно-издательском институте и Литературном институте Союза писателей СССР. Участвовал в создании и дальнейшей деятельности Литературного объединения Красной Армии и Флота (ЛОКАФ). В эти годы вышли сборники его стихов «Запев», «Последняя война», «Родина мужественных», «Путём песни» и «Так мы росли».

В 1939-1940-х годах А. А. Сурков воевал на фронтах Западной Белоруссии и с белофиннами, где был сотрудником армейской газеты «Героический поход». Строки, посвящённые этому историческому периоду, были опубликованы в сборнике «Декабрьский дневник»:

«Время, что-ли, у нас такое?

Мне по метрике сорок лет,

А охоты к теплу, к покою,

Хоть убей, и в помине нет.

…Только будет крепче и метче

Слово, добытое из огня.

Фронтовой бродяга-газетчик –

Я в любом блиндаже родня…» («Время, что-ли, у нас такое?..»)

Своим боевым товарищам с трёхлинейками, шагающими по тайге, поэт писал:

«Звенит под лыжами стеклянный наст,

По перелеску выстрелы блеснули.

Мы под огнём. И кто-нибудь из нас

Не обойдёт летящей финской пули…» («Звенит под лыжами стеклянный наст…»)

С началом Великой Отечественной войны ушёл на фронт корреспондентом. С 1941 по 1945 год Алексей Сурков служил в газетах «Красноармейская правда», «Красная звезда», «Боевой натиск». Алексей Александрович вспоминал о своих первых впечатлениях конца июня 1941 года:

«Человек, попавший в те дни на фронт, сразу же погружался в пучину крови, разрушений, невыносимых страданий человека с ружьём и сотен тысяч беззащитных беженцев, спасавшихся от железной грозы на восток, за фронт. В первые дни и месяцы войны мы старались сделать всеобщим достоянием всё то, что окрылило бы человеческую душу на подвиг…».

22 июня 1941 года была написана «Песня смелых», где каждая строка звучала боевым призывом.

«Стелются чёрные тучи,

Молнии в небе снуют,

В облаке пыли летучей

Трубы тревогу поют.

С бандой фашистов сразиться

Сталин отважных зовёт.

Смелого пуля боится,

Смелого штык не берёт…»

Поэт и военный корреспондент А. А. Сурков воевал за Москву. 27 ноября 1941 года под Истрой, у деревни Кашино, он попал в окружение на командном пункте 258-го стрелкового полка. Вместе с бойцами он сумел прорваться и вернуться к своим позициям, пройдя через минные заграждения. После этого в письме к своей жене, Софье Кревс, он написал: «Дальше штаба полка не сделал ни шага. Ни единого… А до смерти — четыре шага». Так родилось знаменитое стихотворение «В землянке», вскоре ставшее песней. Первой его прочла жена, которая с маленькой дочкой находилась в эвакуации в городе Чистополь. В феврале 1942 года композитор Константин Листов написал к этому стихотворению музыку, и вскоре «Землянку» пели на всех фронтах Великой Отечественной войны.

Кому-то из высоких чинов строчка «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти — четыре шага» показалась упаднической, даже больше — пораженческой. Внезапно исполнять «Землянку» по радио запретили, а тираж выпущенной пластинки с ней уничтожили. Но оказалось, что это именно та песня, которую «не задушишь, не убьёшь». Народ, одетый в серые шинели, повсеместно переписывал слова А. Суркова от руки, и листки бумаги с ними сворачивались в солдатские письма-треугольники и летели по всей стране…

«Бьётся в тесной печурке огонь,

На поленьях смола, как слеза,

И поёт мне в землянке гармонь

Про улыбку твою и глаза… («В землянке»)

В профессиональном сообществе военных корреспондентов авторитет А. А. Суркова был высок и непререкаем. Ему посвящено одно из лучших военных стихотворений Константина Симонова, трагическое и высокое «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…» (1941 год). Они, ходившие по грани между жизнью и смертью, понимали друг друга с полуслова, с одной рифмы.

Позднее были написаны «Песня защитников Москвы» (музыка Б. А. Мокроусова, 1942), «Ни шагу назад» (музыка Т. А. Кулиева, 1942). За годы войны поэт издал сборники стихов «Декабрь под Москвой», «Дороги ведут на Запад», «Солдатское сердце», «Наступление», «Стихи о ненависти», «Песни гневного сердца» и «Россия карающая». По воспоминаниям К. Симонова, Алексея Суркова «…справедливо звали у нас окопным писателем, певцом солдатских дум». Действительно, сквозь всю фронтовую лирику поэта проходит образ солдата, тяжкий ратный труд сапёров, связистов, танкистов, пехотинцев, разведчиков.

«Осенний день бесцветен был и хмур,

Дрожал от взрывов подмосковный лог.

Связист зажал зубами тонкий шнур

И за сугроб, отстреливаясь, лёг…» («Связист», 1941)

«Топча густую рожь и васильки,

Вдоль Дона по некошеной траве,

Под пулями гвардейские стрелки

Идут в прорыв за танками «КВ» («Гвардейцы идут в атаку», 1942)

Поэт писал о солдате в атаке и на отдыхе, о бойце раненом или приходящем в себя после контузии, о поющем песню или пишущем письмо домой, о впервые встающем в атаку:

«На российской земле, у слияния рек,

Где отец поднимался в атаку в двадцатом,

Сжав гранату, в траншее стоит человек.

Человека того называют солдатом…» («На российской земле», 1943)

В 1944 году была опубликована книга очерков «Огни Большого Урала. Письма о советском тыле». В июне 1945 года Алексей Сурков посетил Берлин, Лейпциг и Радебойль, а затем Веймар; по материалам поездки написал сборник стихов «Я пою Победу».

«Ещё не зная дня и часа,

Когда наступит торжество,

Над Волгой и в степях Донбасса

Мы свято верили в него.

На рубежах весны четвёртой,

В награду за года тревог,

В дыму и прахе распростёртый,

Берлин лежит у наших ног…» («День торжества», 1945 год)

Военный корреспондент, поэт А. А. Сурков окончил войну в звании подполковника. В 1945—1953 годах был ответственным редактором «Литературной газеты» и журнала «Огонёк». С 1962 года главный редактор «Краткой литературной энциклопедии» и редколлегии «Библиотека поэта». В этот период были опубликованы поэтические сборники «Сердце мира», «Дорога к победе», «Миру — мир!», «Восток и Запад», «Песни о человечестве», «Что такое счастье?», «После войны. Стихи 1945-1970 годов». За боевые заслуги был награжден двумя орденами Красной Звезды (1940, 1942), орденом Красного Знамени (1945), орденом «Кирилл и Мефодий» (Болгария). Сердце воина, поэта, русского человека перестало биться в 1983 году. В его честь был назван четырёхпалубный речной теплоход, улицы в Рыбинске и Ярославле. В деревне Кашино Истринского района Московской области установлен памятник песне «В землянке».

Публикацию подготовила М. А. Кисленко.

Фото находятся в свободном доступе в Интернет

Девятый обзор из литературного цикла «Фронтовые поэты» читайте здесь