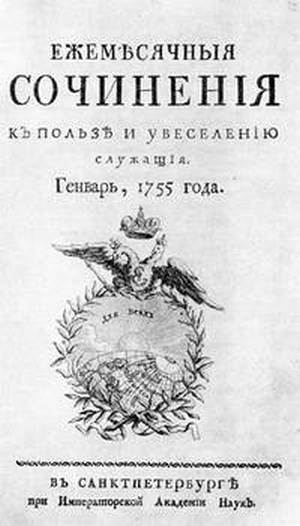

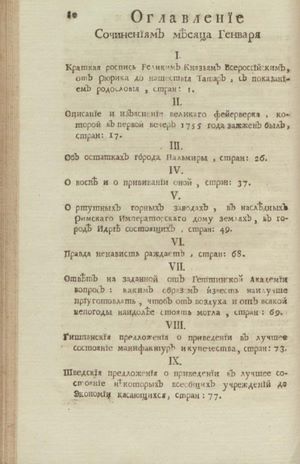

С XIX века российские «толстые» литературные журналы – это уникальное культурное явление. История литературных журналов начинается ещё во времена Елизаветы Петровны. В 1755 году под редакцией академика Герхарда Миллера (в России его называли Фёдором Ивановичем) начал выходить журнал с длинным и затейливым, в духе той эпохи, названием

«Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие».

Это было издание в первую очередь просветительское и научно-популярное. Издавалось Петербургской академией наук. Наряду с переводами английских и французских авторов, трудами русских историков, географов, краеведов там печатались все ведущие литераторы своего времени: Сумароков, Тредиаковский, Херасков, Елагин.

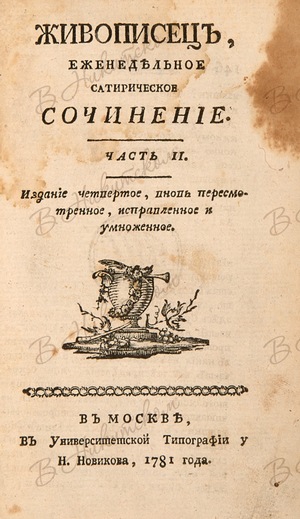

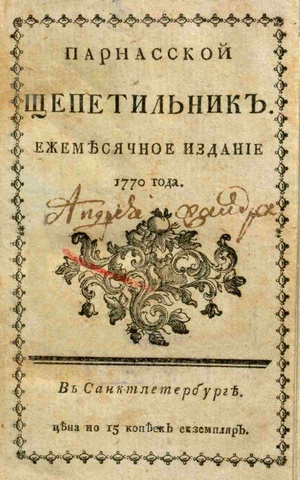

Увлечение литературой не обошло стороной и Екатерину II. Журналы екатерининской эпохи – маленькие и недолго жившие (от нескольких месяцев до двух лет), включая «Всякую всячину», которую издавал кабинет-секретарь императрицы Екатерины Григорий Козицкий (сама императрица была там ведущим автором), «Трутень» и «Живописец» Новикова, «Парнасский щепетильник» Чулкова. Тиражи не превышали двух тысяч, да и те не раскупались.

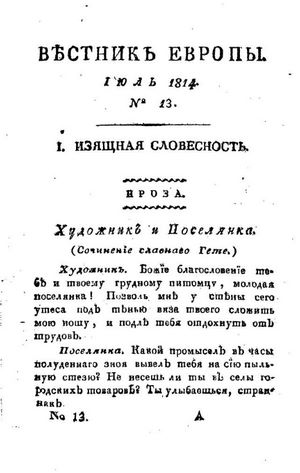

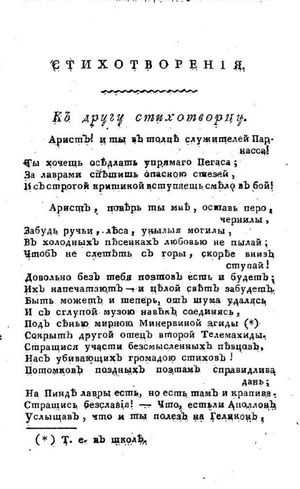

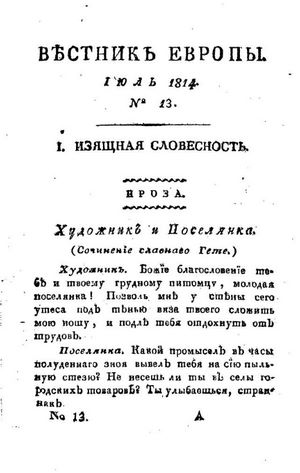

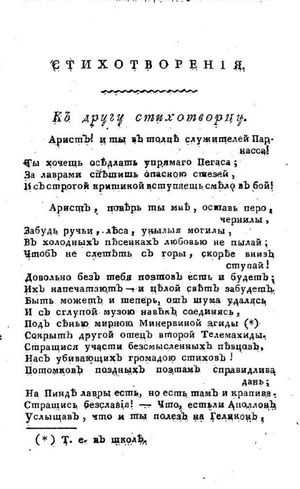

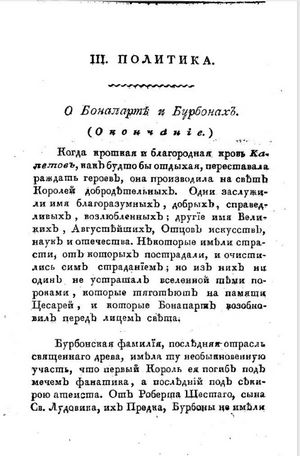

В начале XIX века, при Александре I и Николае I, русские литературные журналы вошли в моду, стали прибыльными и объемными. Например, в знаменитом

«Вестнике Европы» под одной обложкой печатались произведения Пушкина, переводы из Гёте, политические новости из Европы, этнографические очерки о зырянах и даже модные тенденции из Парижа. (1814, № 13).

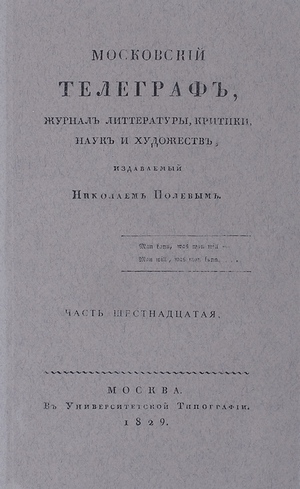

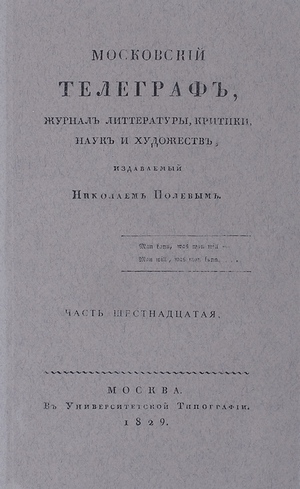

Журнал Николая Полевого «Московский телеграф»

Журнал Николая Полевого «Московский телеграф» выходил даже с цветными иллюстрациями: дамы, одетые по последней парижской моде.

Позвольте видеть ваш убор;

Так… рюши, банты, здесь узор;

Всё это к моде очень близко. –

«Мы получаем Телеграф».

А.С. Пушкин, «Граф Нулин»

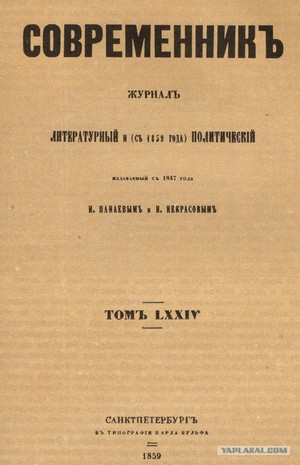

На протяжении всего XIX века круг читателей продолжал расти. Например, некрасовские

«Современник» и

«Отечественные записки» читали уже многие разночинцы. Если у людей не хватало денег на покупку журнала, они объединялись в группы и подписывались на него коллективно. Один и тот же номер могли читать сразу несколько семей. По оценкам Н.К. Михайловского, редактора «Отечественных записок», у издания при 8 000 подписчиков было около 100 000 читателей.

Журнал выгодно отличался от книги, предлагая читателю широкий спектр материалов по доступной цене. Например, в номере «Современника» за 1849 год можно было найти «Записки охотника» Тургенева, приключенческий роман «Три страны света» (написанный Николаем Некрасовым и Авдотьей Панаевой), исторические работы Сергея Соловьёва, очерки о путешествиях и рецензии на новые книги. Это делало журналы популярными среди читателей, особенно среди тех, кто хотел быть в курсе различных тем и событий.

Абсолютным чемпионом стал «Русский вестник», где полностью или частично были напечатаны «Накануне», «Отцы и дети», «Запечатлённый ангел», «Соборяне», «Князь Серебряный», «Анна Каренина», «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы».

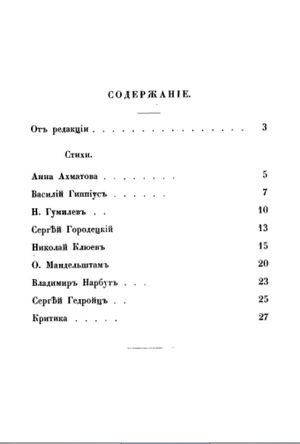

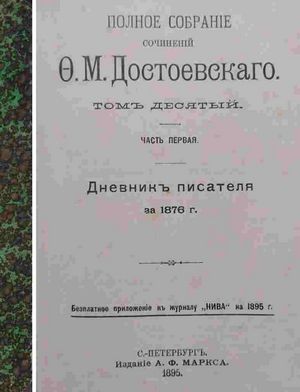

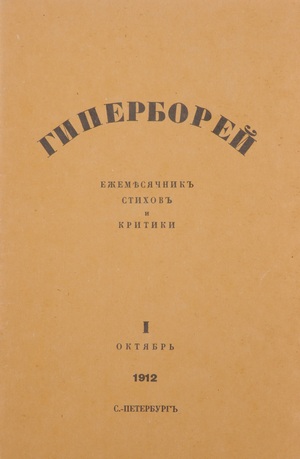

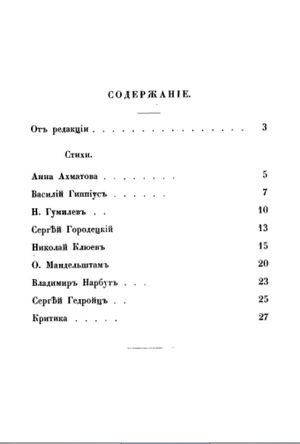

Были в истории журналов и длительные периоды упадка. К концу XIX века развитие книготорговли наносит существенный ущерб журнальному делу. Знаменитые журналы Серебряного века малотиражны. «

Гиперборей» Николая Гумилёва выходил тиражом всего в 200 экземпляров, да и те не раскупались. А ведь там печатались Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Владислав Ходасевич, Владимир Нарбут, Георгий Иванов, Михаил Лозинский, Михаил Кузьмин. Самый успешный журнал этого времени – «

Нива» – добился огромных тиражей, выпуская для своих подписчиков бесплатные собрания сочинений. В 1894 году тираж «Нивы» составил 170 000 экземпляров. В качестве бесплатного приложения читатели получили собрание сочинений Достоевского.

После революции практически все старые литературные журналы прекратили свое существование, но уже в 1920-е один за другим начали открываться новые «толстые» журналы. Некоторые из них дожили до наших дней:

«Сибирские огни» (1922),

«Молодая гвардия» (1923),

«Звезда» (1924),

«Новый мир» (1925),

«Знамя» (1931, первоначально назывался «Локаф»).

70-летние юбилеи отмечают в этом году

«Юность»,

«Иностранная литература»,

«Нева».

В советское время они достигли невероятного расцвета. В 1990 году тираж «Знамени» достиг 1 000 000. «Новый мир» с тиражом в 2 700 000, «Юность» (3 100 000) поставили абсолютный рекорд. Чтение стало популярным, модным видом досуга. Последний номер «Нового мира», «Юности», «Нашего современника» в руках человека создавало узнаваемый образ типичного интеллигента советской эпохи. Вспомните героя всеми любимого фильма «Покровские ворота»

Подписку на журналы даже ограничивали, спрос опережал предложение. В библиотеках за особенно популярными журналами выстраивались очереди. Скажем, за номерами «Нового мира» с романом Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» или журналом «Дружба народов» с «Детьми Арбата» Рыбакова. На рубеже восьмидесятых и девяностых номера «Знамени», «Октября», «Нового мира», «Москвы», «Нашего современника» и других журналов зачитывались до дыр.

В постсоветские годы тиражи толстых литературных журналов упали в тысячи раз. Некоторые авторитетные журналы, такие как «Октябрь», закрылись совсем. Но и молодые, и известные литераторы продолжают нести свои произведения в редакции журналов. Именно с публикаций в журналах начинали многие знаменитые писатели. «Знамя» в начале девяностых познакомило нас с Виктором Пелевиным, а в конце девяностых – с Романом Сенчиным. Менее известный читателям журнал «Волга» несколько лет назад напечатал роман мало кому известного писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе», который стал бестселлером.

Многомиллионные тиражи «толстяков» остались в советском прошлом, но журналы с тех пор хуже не стали. И сегодня у читателя есть шанс опередить время и познакомиться с произведениями, которые станут классикой для будущих поколений. Несмотря на появление электронных версий журналов, печатные издания всё-таки не теряют своей актуальности. Осталось понять какой журнал вам наиболее ближе и интереснее. А мы постараемся вам помочь.

В справочно-библиографическом отделе Бажовки работает выставка «Журнальный мир», раскрывающая фонд литературно-художественных журналов нашей библиотеки.

Приглашаем Вас, уважаемый читатель!

Подготовила Е. Алисова

(по материалам электронных ресурсов)