Он родился 15 января 1925 года в семье потомственного мастерового, кузнеца.

«Я родился студёным январским вечером 1925 года в тускло освещённой избе своего деда. Село Толмачёво раскинулось вдоль речки Сейм, в водах которой по вечерам отражались огни недалёкого города Курска, высоко вознёсшегося своими холмами и соборами. А из другого деревенского окна виделись мне просторный луг, весной заливаемый половодьем, и таинственный лес за ним, и ещё более далёкие паровозные дымы за лесом, всегда манившие меня в дорогу, которой и оказалась потом литература — главная стезя моей жизни.

В 1933 году Евгений пошёл в первый класс в областном центре, куда на тот момент переехала его семья, но проучился всего восемь классов. В 1941 году началась война. Вместе с матерью он пережил фашистскую оккупацию. Закончил восьмой класс и после Курского сражения (5 июля — 23 августа 1943 года) ушёл на фронт в артиллерийские войска, став наводчиком орудия. Участвовал в операции «Багратион», в боях на Рогачёвском плацдарме за Днепром. Воевал в Польше.

В боях под Кёнигсбергом 8 февраля 1945 года был тяжело ранен и День Победы встречал в госпитале в Серпухове, о чём позже написал рассказ «Красное вино победы».

Когда после госпиталя, в сентябре 45-го, лейтенант Евгений Носов вернулся в родной Курск, полуразрушенный, оголодавший, лишенный всех довоенных производств, будущий писатель решил для начала… закончить школу!

«К сентябрю 1945 года врачи кое-как заштопали меня, я вернулся в школу, чтобы продолжить прерванную учёбу. На занятия я ходил с ещё не зажившими ранами, крест-накрест перевязанный бинтами, в гимнастёрке (другой одежды не было), при орденах и медалях. Поначалу меня принимали за нового учителя, и школьники почтительно здоровались со мной — ведь я был старше многих из них на целую войну».

Окончив школу Носов уехал в Казахстан, работал цинкографом, художником-оформителем и литературным сотрудником в газете «Семиреченская правда». С 1947 года начал писать прозу.

В 1960 году Евгений Иванович поступил на литературные курсы при Союзе писателей. Он начинает печататься в таких известных журналах как: «Огонёк», «Новый мир», «Современник». В 1959 году выпускает сборники рассказов и повестей «Тридцать зёрен», «Дом за триумфальной аркой». В 1966 году он пишет книгу «Шумит луговая овсяница» за которую в 1975 году писатель был награжден Государственной премией РСФСР им. М. Горького.

Военная тема на страницах произведений Носова всё чаще появляется в 70-е годы. Она присутствует в произведениях писателя особым образом: в них практически нет фронта, военных действий, то есть войны как таковой. Главное свое поручение Евгений Носов видел в том, чтобы писать правду о войне.

Военная тема у него не громкая, не победоносная. В его рассказах боль осиротевших сёл и пустующих полях, чувство невосполнимой утраты. При этом в рассказе «Красное вино Победы» действие не выходит за стены госпиталя.

И в известной повести «Усвятские шлемоносцы» нет ни одного выстрела. Это просто рассказ о том, как простые усвятские мужики собираются на войну: курят, прощаются с родными, строятся в молчаливые шеренги и уходят по дороге… по дороге на войну. А Усвяты остаются «с белыми платками, седыми бородами да с белоголовыми малолетками».

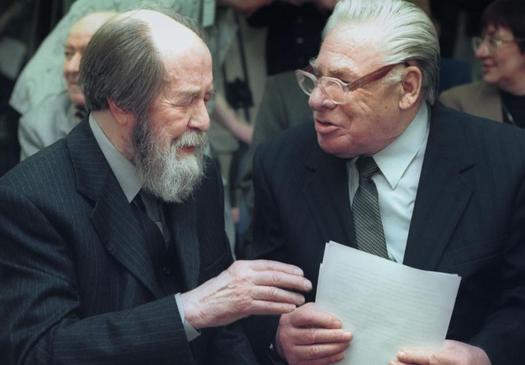

«Усвятские шлемоносцы» Евгения Носова стали заметным литературным и общественным явлением. Одним из немногих, кто оценил масштаб этой повести, был Александр Солженицын. Уже вернувшись в Россию, Александр Исаевич опубликовал в «Новом мире» эссе, посвященное «Усвятским шлемоносцам», и успел вручить Носову свою литературную премию за 2002 год.

Носовские фронтовики, оказавшиеся в мирной жизни, населили его прозу.

Алексей из рассказа «Костёр на ветру» — герой, чья судьба особенно трагична. Искалеченный войной, он вынужден принимать пищу и напитки через специальную стому в пищеводе. Но даже в таких обстоятельствах он не утратил способности радоваться жизни и испытывать благодарность.

Савоня из рассказа «И уплывают пароходы, и остаются берега» – с виду просто веселый разбитной мужичок непрезентабельного вида, а на самом деле – кроткий смиренный подвижник, плоть от плоти родной северной земли, чувствующий, понимающий каждую ее травинку – и каждый ее древний бревенчатый храм.

Музыкант дядя Саша из повести «Шопен, соната номер два», наставник молодых оркестрантов, веселых и немного циничных, которые лишь благодаря ему открывают для себя боль и память народа.

Баба Пуля – она же Евдокия Лукьяновна – из рассказа «Яблочный Спас» (1996), снайперша военных лет, загнанная новой жизнью в тупик, в нищету и смертное одиночество… и хранящая в сундуке солдатский сапог любимого, на ее глазах разорванного миной на куски.

Два закадычных приятеля – Петр Иванович (Петрован) и Герасим из повести «Памятная медаль» (2000) – каждый из этих двоих точно знает, что настоящий герой – вовсе не он, а его друг, а его самого если наградили, то по ошибке…

Читая и перечитывая произведения Евгения Носова о Великой Отечественной войне, осознаешь, чувствуешь глубокую их правдивость. Ее создают те подробности, детали, которые писатель не сочинил, не выдумал, а донес до нас от ушедшего уже времени, донес как очевидец и участник событий, о которых он рассказывает.

У Носова есть фронтовые рассказы от первого лица – непосредственно о его собственном боевом опыте, – и есть вещи, где то же подается опосредованно, через героя, через его личность, его память, его рассказ. Главное во всех этих произведениях — святая правда о войне… Ни одним словом не погрешил автор против истины и предостерег от этого других: «Потише, робяты, с историей! Мы, ветераны, еще не ушли и помним, что к чему…».