12 октября 1350 года родился мальчик, старший сын князя Московского Ивана II Красного и его второй жены княгини Александры Ивановны, внук прославленного Ивана Калиты, мальчик которому суждено было стать великим князем, защитником русской земли. Сына решили назвать Дмитрием в честь великомученика Димитрия Солунского, воина и покровителя воинов. В возрасте от двух до семи лет над мальчиком должны были совершить торжественный обряд пострига: княжичу в тот день состригали прядь волос на голове и затем впервые в жизни при великом стечении народа сажали на коня. Постриг означал посвящение в воинский чин. Отец его умер рано, завещав все свои владения сыновьям – Дмитрию и его младшему брату Семёну. Еще через три года, после смерти Семёна, 12-летний Дмитрий стал править единолично. Сам он еще не мог управлять своими землями и во всем слушался советов митрополита Алексия, человека недюжинного ума, обладавшего сильным характером, умело пользовавшимся своим авторитетом для проведения в жизнь идеи главенства Москвы в Северо-Восточной Руси.

«Дмитрию не было ещё девяти лет, когда Иван Иванович умер, и мальчик стал великим князем Московским. Окрестные княжества решили, что настал долгожданный час освободиться от Москвы… Но московские бояре… не уступили. <…> Москва посадила маленького Дмитрия на боевого коня и двинулась на строптивые княжества.

Бородин С. П. Дмитрий Донской — Москва : Гослитиздат, 1942)

Согласно свидетельству летописцев, Дмитрий отличался редкостной чистотой души и помыслов: «К удивлению современников, от самого отрочества Дмитрий возлюбил добродетель и строгую жизнь. Перст Всевышнего коснулся прямо его сердца, запечатлев на нём все Божественные добродетели, и он сделался избраннейшим Сосудом. Душа его исполнена была всеми дарами благодати Божией, которая его никогда не оставляла. Он был праводушен – без лицемерия; справедлив – без жестокости; щедр – без расточительности; благоразумен – без тщеславия… Природа украсила его всеми телесными и душевными качествами. Величественный рост, крепкое сложение тела, острый и проницательный взор, приятный и выразительный голос составляли малейшую часть его телесных дарований».

В раритетном издании 1913 года «Сказания о русской земле» читаем: «Несмотря на юные годы, он был уже вполне проникнут высоким заветом Святого Петра – собирать под властью Москвы Русскую Землю, чтобы свергнуть затем Татарское иго»

Нечволодов А. Д. Сказания о русской земле : ч. 1-4. — Санкт-Петербург, 1913

Дмитрий Иванович первым из московских князей возглавил вооружённую борьбу народа против татар, начал думать о том, как собрать большую рать, способную победить татаро-монгольских захватчиков и изгнать татаро-монголов за пределы Русского государства.

«Свирепые потомки Чингисхана, потряся Азию, разделились на огромные ветви и лили кровь соотечественников, и терзали Россию. Вот поприще, на которое слабыми стопами восходит действовать юный Димитрий Иоаннович, приемля в нежную длань свою колеблющуюся Державу Великого Княжества Московского! Но как младой орёл, ощутив силы крыл, вознесся он над Отчизной, оградив её от беды вековечной…».

Казадаев А. В. Историческое похвальное слово Димитрию Донскому. — СПб., 1827

«На призыв великого князя откликнулась вся земля русская. – Князья и бояре и удалые люди оставляли свои домы и достояние, жён, детей и весь почёт, чтобы сложить головы за родимый край. Собралось под рукой Димитрия Иоанновича до полутораста или даже до двух сот тысяч христианского воинства. Такой силы ещё не бывало в соединении у нас от начала Руси. Те самые воины, которые недавно губили друг друга в усобицах лет минувших, становились теперь, как один человек, под общим великокняжеским знаменем и под одними хоругвями. Во имя родины и веры отеческой исполчались они на великую брань с сопротивниками креста Христова, забыв все старые счеты по различным княжествам к которым принадлежали».

Катаев И. О. Димитрий Донской и Куликовская битва : [По летописному сказанию] — Иркутск, 1863.

В 1378 г. на р. Воже было разгромлено татарское войско Бегича, а в 1380 г. московский князь во главе объединённых русских сил выступил навстречу полчищам татарского темника Мамая, двигавшимся на Русь. Из подробного описания великого сражения узнаём, что великий князь не только проявил выдающийся полководческий талант, но и показал пример мужества и воинской отваги.

«Он переменил несколько коней, сражаясь в передовом полку; когда же обе передовые рати смешались, отъехал к великому полку. Но дошёл черёд до сего последнего, и он опять принял личное участие в битве». Между тем, бой шёл не на жизнь, а на смерть: «Такой страшной битвы никто из Русских не помнил. По выражению наших летописей, „копья ломались, как солома, стрелы падали дождём, пыль закрывала солнечные лучи, мечи сверкали молниями, а люди падали, как трава под косою“».

Иловайский Д. И. Куликовская победа Дмитрия Ивановича Донского : Исторический очерк. -Москва, 1880.

«Упорно сопротивляясь, русские полки потеряли связь друг с другом. Золотоордынцы уже видели свою победу. Они стали теснить русских к переправам, река отрезала путь отступления, уходить было некуда, гибель казалась неминуемой. Но тогда вышли из засады сорок тысяч конных русских войск под началом Дмитрия Боброка и Владимира Серпуховского; они ударили врага по правому крылу и в тыл и нанесли окончательный и непоправимый удар, решивший исход битвы. Орда была разгромлена, Русь свергла чужеземное иго».

Бородин С. П. Дмитрий Донской — Москва : Гослитиздат, 1942)

М. Шаньков. Засадный полк

В Куликовской битве 1380 г., завершившейся разгромом ордынцев, Дмитрий Иванович проявил выдающийся полководческий талант. За эту победу он был прозван Донским.

За время своего 30-летнего правления Дмитрий Иванович прославился не только как мудрый военачальник и отважный воин. История запомнила его и блестящим государственным и религиозным деятелем: князь добивался независимости русской православной церкви от Константинополя, по его указу в Москве были возведены первый белокаменный Кремль, Симонов и Андроников монастыри, вышла в обращение первая серебряная монета.

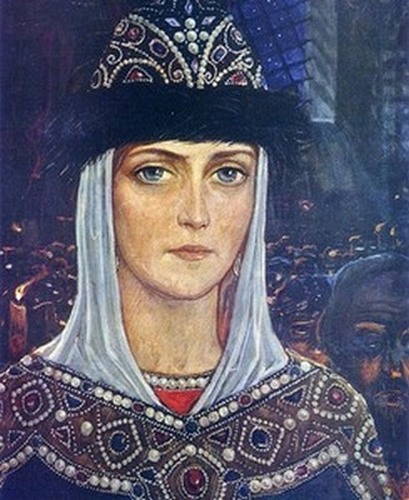

Достижениями успехов – как ратных, так и политических – Дмитрий Донской был обязан многому, в том числе и счастью в семье. Вдохновением для него была супруга Евдокия.

«Мы много видели в Древней Руси добродетельных княгинь и счастливых браков, но брак Димитрия Иоанновича Московскаго отличался особым благословением Божиим; юная княгиня Евдокия была совершенно исключительной женщиной по своей необыкновенной набожности, кротости и глубокой привязанности к мужу… В этом семейном счастье и черпал Димитрий свои необыкновенныя силы для борьбы с теми неожиданными, сложными и чрезвычайно грозными обстоятельствами, которыя сопровождали всё его великое княжение».

Нечволодов А. Д. Сказания о русской земле : ч. 1-4. — Санкт-Петербург, 1913

Дмитрий Иванович Донской умер в 1389 г. и был погребён в Москве в Архангельском соборе Кремля. В 1988 г. великий князь Дмитрий был канонизирован русской православной церковью.

«Образ Дмитрия Донского прошёл через столетия. Этот рослый, высокий и плечистый человек… крепкий и мужественный, честный и скромный, не любивший пиров и забав и всё время отдававший „ратным делам“, был подлинным сыном русского народа, отразившим в своей деятельности его лучшие черты: мужество, героизм, честность, строгость к себе, беззаветную преданность, стойкость и безграничную любовь к отчизне».

Мавродин В. В. Дмитрий Донской. — Ленинград, 1942

Подготовила Е. Алисова

(по материалам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина)