Дни воинской славы — это не просто даты в календаре, а живые свидетельства мужества и героизма наших предков. За каждой такой датой скрывается множество человеческих судеб, стратегических решений и переломных моментов в истории государства.

Дни воинской славы напоминают нам о том, что история — это не просто набор дат, а живая ткань событий, которая определяет настоящее и будущее. Они учат нас ценить мир, уважать подвиг предков и быть готовыми защищать свою Родину.

7 июля отмечается один из дней воинской славы России – день победы русского флота над турецким в Чесменском сражении (5–7 июля 1770 года), которое стало одним из крупнейших столкновений эпохи парусного флота.

Русская эскадра под командованием адмирала Г. А. Спиридова и капитана-командора С. К. Грейга в бухте Чесма в Хиосском проливе Эгейского моря у западного побережья Турции разбила вдвое превосходивший её по численности турецкий флот. Российский флот нарушил коммуникации турок в Эгейском море и установил блокаду пролива Дарданелл.

Воссоздать картину битвы помогут материалы Президентской библиотеки.

«Сборник документов о сражениях в Хиоском проливе и Чесменской бухте» содержит рескрипт императрицы Екатерины II графу А. Г. Орлову, главнокомандующему русскими войсками, приказы графа Орлова, описание битвы из журнала бригадира С. К. Грейга, донесения графа Орлова императрице о Чесменской победе, реляция о Чесменском сражении.

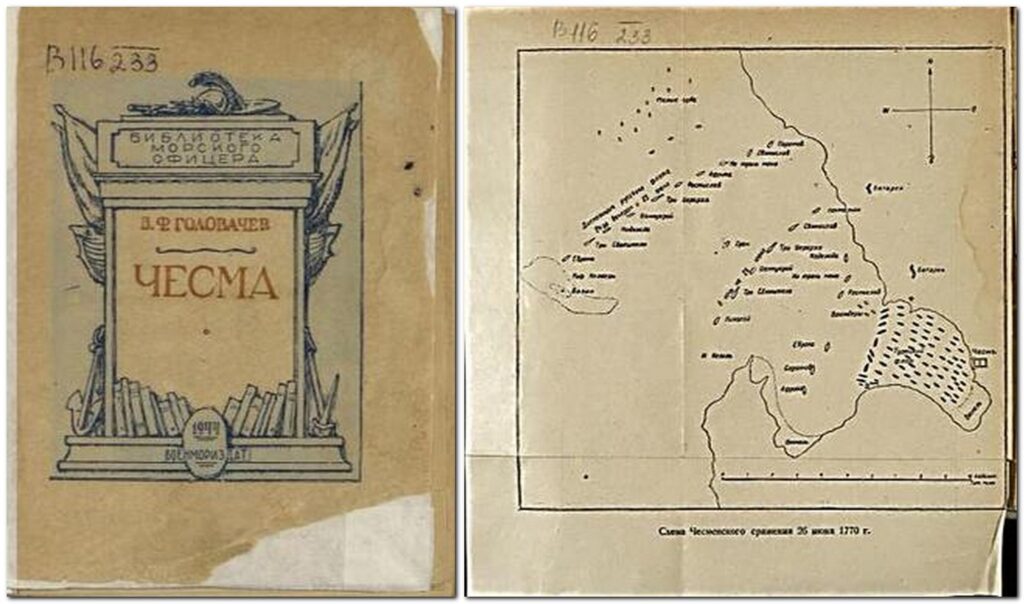

Наиболее полным и обстоятельным исследованием, посвященным этому столкновению, считается опубликованный в 1900 году труд известного морского историка В. Ф. Головачева «Чесменское сражение в его политической и стратегической обстановке и русский флот в 1769 г.».

Автор работал с Военным и Морским архивами, собрал обширный комплекс документов: повеления, приказы, донесения, отчеты, судовые журналы, так называемые Клеркские протоколы, просмотрел дела Адмиралтейств-коллегии, а также современные рукописи.

В 1776 году в Екатерининском парке Царского села была установлена колонна, символизирующая победу над турками в сражении в бухте Чесма в 1770 году.

Колонна украшена носами захваченных в плен кораблей, а на её вершине восседает орёл разрывающий полумесяц. Скульптура символична: орел напоминает о герое Чесменской битвы графе А. Орлове.

Во время Великой Отечественной немцы пытались уничтожить колонну, сбросив её танками в пруд, т.к. символ русской победы не должен был, по их мнению, существовать. Но колонна устояла, только памятные доски и барельефы с пьедестала сбросили. В 1990-х годов к 300-летию Военно-Морского Флота России, их подняли со дна пруда, отреставрировали и вернули на исторические места.

8 июля 1709 года в бою под Полтавой русская армия под командованием царя Петра I одержала победу над шведским войском короля Карла XII. Эта битва не только переломила ход Северной войны (1700–1721 годы), но и изменила место и роль Российской империи на европейской арене.

«Ни одна битва ни прежде, ни после Полтавской не принесла таких важных результатов, как она, – пишут преподаватели Полтавской духовной семинарии В. Щеглов и Д. Дмитриевский в издании „Поле Полтавской битвы и её исторические памятники“ (1895) из фонда Президентской библиотеки.

Собственно памятником Полтавской битве, притом наипервейшим, стал крест на кургане, где были погребены останки русских воинов, погибших в Полтавском сражении. Крест был водружён лично Петром I на следующий день после сражения, 28 июня (11 июля) 1709 года. Примерно раз в 20 лет дубовый крест, обычно обитый медью, заменяли на новый. К 200-летнему юбилею Полтавской баталии братская могила была вскрыта, останки перезахоронены, курган был насыпан вновь, на нём установили 7-метровый гранитный крест.

Крупнейшее в истории танковое сражение состоялось 12 июля 1943 года в ходе оборонительной фазы Курской битвы в районе станции Прохоровка.

Наиболее сильное впечатление всегда оказывают личные рассказы и впечатления рядовых участников об участии в знаковых событиях страны. Таким стал рассказ младшего лейтенанта Н. П. Кузьмина, командира танка 1-й Гвардейской танковой бригады, о бое в районе Курской дуги.

«… С зияющими пробоинами, с сорванными гусеницами и башнями среди ржи горели сотни танков. Боеприпасы взрывались, тысячи искр летели во все стороны. Башни с грохотом падали на землю. Бой шёл на земле и в воздухе, с высоты падали горящие самолеты и взрывались. Экипажи подбитых танков, покидая горящие машины, продолжали схватку в рукопашную, орудуя автоматами, гранатами и ножами. Это было неподдающееся воображению месиво огня, металла и людских тел. Все горело вокруг, и, наверное, так художникам следует изображать ад» — вспоминал очевидец сражения.

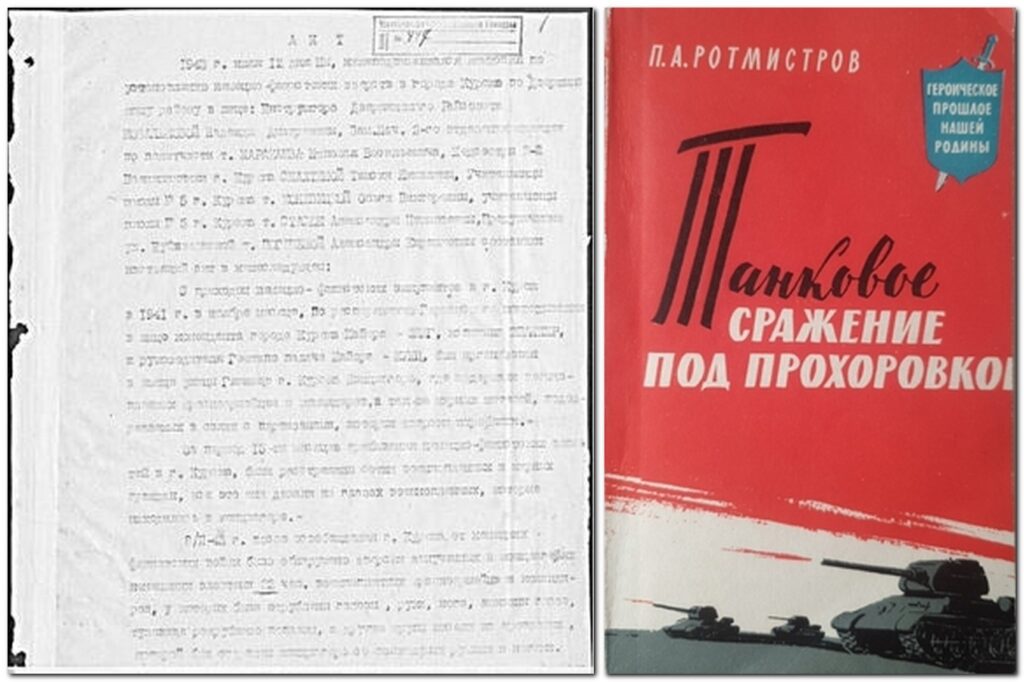

О злодеяниях, которые немецко-фашистские оккупанты производили в концлагере для военнопленных и мирных советских граждан в городе Курске, свидетельствует подлинник Акта от 12 июля 1943 года.

Раритетное издание книги Павла Алексеевича Ротмистрова, в время Курской битвы командующего 5-й гвардейской танковой армией «Танковое сражение под Прохоровкой», документальные фильмы «Курская дуга: наше лето» и «Россия во Второй мировой войне. Коренной перелом. Курская дуга» дополняют представление об историческом сражении.

Об этом и многом другом читайте в коллекции «Государственная власть» и в комплексе материалов «Вторая мировая война в архивных документах».

Фонд Президентской библиотеки всегда открыт для вас!

По материалам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина

подготовила Е. Алисова