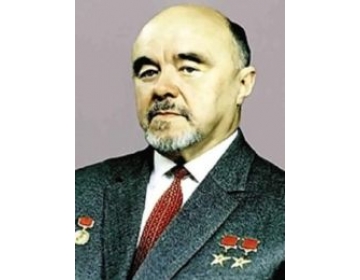

Он — дважды Герой социалистического труда, лауреат трех Сталинских премий и двух Государственных премий СССР, награжден шестью Орденами Ленина, имеет Золотую медаль И. Курчатова. Имеет труды по ядерной энергетике, тепловым установкам, компрессорам. Разработал теорию самодействующих клапанов поршневого компрессора. Он — Главный конструктор реактора первой в мире атомной электростанции.

Андрей Каллиенко, генеральный директор, генеральный конструктор научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники им. Н. А. Доллежаля, говорил: «Был политический акт. Декларация о том, что у американцев сегодня есть ядерное оружие, и они сегодня как бы всем миром правят. И в этой задаче, для того, чтоб был какой-то паритет, вот тогда был создан под руководством Николая Антоновича Доллежаля специальный сектор, в котором Николай Антонович и Игорь Васильевич Курчатов занимались изготовлением нашей атомной бомбы для противовеса американцам».

Евгений Адамов, научный руководитель этого же института, так отозвался о коллеге: «Все, что делал Доллежаль, заканчивалось результатом. За два года был построен реактор, на котором потом вырабатывали первый плутоний. За два года!».

Кроме того, под руководством Николая Доллежаля были спроектированы реактор для первой в мире АЭС в Обнинске, установка для советской атомной подводной лодки. Ученому принадлежит большое количество научных работ и книг. Человек, награжденный массой высоких наград, говорит: то, что он делал, было не ради наград, а ради страны. Многие энергоблоки, введенные в эксплуатацию под руководством Доллежаля, работают до сих пор.

Академик Доллежаль был не только главным конструктором реакторов, необходимых для создания атомного оружия, но и главным конструктором ядерных установок для атомных подводных лодок и кораблей. Он был и главным конструктором первой в мире АЭС, уникальных исследовательских реакторов, Ленинградской, Курской, Смоленской, Игналинской и Чернобыльской АЭС. Н. А. Доллежаль — лауреат Ленинской премии и четырех Государственных премий. Таких людей в России больше не осталось.

Большой интерес вызвало в свое время интервью журналу «Наука и жизнь – «О жизни, о бомбе и о себе» (№12 за 1999 год, автор С. Лесков). Разговор происходил на даче, которую в 1949 году Сталин подарил конструктору Доллежалю после удачного испытания первой советской атомной бомбы. На время интервью Николай Антонович был физически уже очень слаб, плохо слышал, но ум его был ясен, а речь остра. Это интервью очень многое говорит о сверхсекретном сотруднике сверхсекретных производств и исследований.

— Принято спрашивать: что Вы считаете главным достижением своей жизни? Попробую угадать — атомную бомбу?

— Моя жизнь делится ровно на две пятидесятилетние половины — до атомной бомбы и после нее. Признаюсь, мне досадно, что все забывают про первую половину. Будто я родился пятидесятилетним.

— Ваши ученики помнят это и рассказывали мне перед нашей встречей о том, как Вы создавали отечественное химическое машиностроение.

— Нет, все, что было до атомной бомбы, — только у меня в голове осталось. ГОЭЛРО, шумные съезды теплотехников, зарождение технической интеллигенции. После процесса Промпартии и моего необъяснимого ареста ( а потом – столь же не объяснимого рсврбождения) она уже заметной роли не играла.

— Почему именно Вас выбрал Курчатов как главного конструктора первого реактора по наработке плутония для атомной бомбы?

— Я говорил Курчатову, что ничего не понимаю в физике. Игорь Васильевич мне ответил: «Чепуха! Вы работали на молекулярном уровне, будете работать на атомном». Я многих руководителей повидал на своем веку, но такого, как Курчатов, не помню. Очень умный, в высшей степени порядочный человек, никогда не повышал голоса. Его все уважали, и ему завидовали многие.

— Что за человек был Берия, который стоял в атомном проекте еще выше Курчатова? Много легенд…

— Да, есть и такая, будто для нас были заготовлены и высокие награды, и, в случае неудачи, соответствующие ранжиру наказания. Однажды я спросил Курчатова: «Что с нами будет, если не сможем получить чистый уран?» Игорь Васильевич спокойно ответил: «Поправим и будем искать дальше». Берию по другим статьям можно ругать как угодно, но в нашем деле он был великолепным организатором. Не помню, чтобы он кричал на ученых, но как разносил своих генералов! Вот это было страшно. Аппарат у него был очень грамотный. Боялись не самого Берию, а его замов. Генерал Борисов прямо с совещания отправил на самолет одного из моих коллег, который никак не мог добиться высокого уровня полировки стали. Утром конструктор вернулся в Москву и доложил о нужном результате.

Но самое приятное впечатление среди всех наших руководителей производил Брежнев. Помню, в разгар «холодной войны» — совещание в ЦК, где обсуждался план строительства атомных подводных лодок на 10 лет вперед. Леонид Ильич взял слово и больше часа рассказывал о Малой Земле. Всем было интересно. А потом легко, без придирок, подписал все документы.

— После Чернобыля Вы добровольно ушли на пенсию. Версий о причинах трагедии много. Что думаете Вы, создатель реактора?

— Чернобыль… Мы ушли вместе с Александровым… Мы, конечно, виноваты. Но у меня есть своя версия аварии. Прежде всего — на Чернобыльской станции был ужасный, непрофессиональный персонал, мы безрезультатно писали во все инстанции, говорили о халатном режиме эксплуатации. А надо было повторять и повторять свое возмущение. В трагический день, в ходе очередного эксперимента, реактор загнали в режим кавитации. Потом зря тушили, зря сыпали песок — в результате над всем миром разнесся радиоактивный аэрозоль.

При этом, все специалисты знают, что канальные уран-графитовые реакторы значительно эффективнее, чем прочие конструкции. С точки зрения безопасности эта техника соответствовала тогдашним требованиям. Теперь требования значительно ужесточились. И все-таки моя Ленинградская АЭС по всем показателям до сих пор лучшая в стране. Первый блок прошел 25 лет, сменят трубки — и он будет работать еще 25 лет.

— Что особенно важно для ученого, конструктора?

— Я — не ученый, а конструктор, то есть создатель нового. Постоянно идущий вперед.

Первое — это честность. Она заключается в том, чтобы, приступая к работе, точно знать, что ты строишь. Одно дело — строить на сто лет, другое — на год. Конструктор — не растратчик средств, он бережет деньги заказчика. Второе — глубокие знания в своей области. Третье — умение чертить. Но прежде, чем сесть за кульман, надо обязательно вЫносить в голове общие черты аппарата. Четвертое — не бояться ответственности. Не материальной, а моральной. Конструктор должен быть уверен, что машина работает так, как он ей приказал. И пятое — работа конструктора не заканчивается проектом. Надо часто выезжать на объект и доводить машину уже на месте.

— Что увлекательного в этом, на посторонний взгляд, сухом, почти безжизненном занятии?

— Я считаю, что уровень интеллекта конструктора такой же, как у художника, музыканта, архитектора. Их объединяют поиск нового и постоянная неудовлетворенность результатом. Чтобы довести свое произведение до совершенства, не хватает либо времени, либо обстановки. Мы много лет дружили с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем и понимали друг друга с полуслова. Он часто говорил: надо изменить такое-то место в симфонии, иначе меня великим не назовут, придет время — изменю. Я чувствовал примерно то же самое.

— Как Вы думаете, сумеет ли компьютер заменить конструктора?

— Можете считать меня кем угодно, но я ни разу не сталкивался с компьютером. Поколение другое. С моей точки зрения, попытка заменить конструктора компьютером принесет большие несчастья. Озарение нельзя облечь в математическую формулу. Когда мы строили первый атомный реактор, мне не хватало 24 часов, и мысли часто приходили во сне.

— Сейчас у Вас свободного времени много. Чем Вы его занимаете?

— Решаю для собственного удовольствия задачи по математике и геометрии. Недавно сумел решить старинную задачу по трисекции угла, который одной линейкой надо разделить на три равные части. Каждая задача сама по себе очень интересна как отдельная проблема, требующая для своего решения изощренного логического ума. А предложенные методы позволяют сделать построения со сколь угодно высокой точностью.

Слушаю классическую музыку, я ведь неплохой пианист, приехал в молодости в Москву поступать в консерваторию, а выбрал почему-то МВТИ. Джаз ненавижу: на нервы действует. Телевизор не смотрю и радио не слушаю. Это большое несчастье для человечества, что оно выдумало радио и телевидение и перестало читать книги. Эти штуки учат верить глупым ведущим и мешают размышлять. Пушкин и Тургенев — это как музыка, великая гармония слова и мысли. Я до сих пор иногда… пишу стихи…

— Николай Антонович, какие бы советы Вы могли дать молодежи?

— Когда мне было 18 лет, в моей комнате висел плакат «Познай самого себя». Я сам сделал и повесил над кроватью, чтобы начинать с этой фразы каждое утро. Когда стал постарше, в одной книге, написанной при Елизавете Петровне, увидел фразу: «Будь таким, каким хочешь казаться». То есть не рисуйся, а воспитай себя. Это мой второй тезис. Третий пришел от отца: «Если можешь, иди впереди века, если не можешь, иди в ногу с ним, но никогда не отставай».

— Разрешите на прощание задать вопрос из совершенно посторонней области. Что такое любовь?

— Область далеко не посторонняя. Много раз в жизни я убеждался, что крепким оказывается брак при сочетании трех слагаемых. Первое — совпадение взглядов. Второе — совпадение характеров. И третье — физиологическое совпадение.

— А это что такое?

— А об этом, молодой человек, вы у физиологов спросите. Я был счастлив в первом браке, но моя жена погибла. И во втором — уже более полувека.

— Но любовь-то что такое?

— ЛОвите старика? Какие-то молекулы в голове складываются, а как — никто не знает. Почему Демон любил Тамару, а она его нет? На танцах девушку можно увидеть или в метро — и вспыхивает любовь. Существуют какие-то таинственные волны. И самое большое несчастье, если они тебя за всю жизнь не коснулись. Уверен, в будущем эти волны будут расшифрованы.

Его имя носят два института, несколько улиц в городах России и Украины, лицей (бывшее реальное училище, которое он окончил), Премия Министерства Атомной промышленности России и даже астероид, открытый советскими учеными в 1974 году.

К слову, еще в 1945 году, после командировки в Германию, будучи полковником советской армии, он участвовал в комплексе работ по золочению шпилей и звезд Московского Кремля. Согласитесь, есть какая-то определенная символичность в этом действии, если перенести его на личность Николая Антоновича Доллежаля, его душу и его необычайный талант! Символичность, согретая золотым светом будущего.

Наталья КОЛПАКОВА, пиар-отдел библиотеки Бажова.

Использованы фрагменты интервью С. Лескова (журнал «Наука и жизнь», №12 за 1999 год).