Речь о выдающемся ученом, организаторе науки, родоначальнике атомного флота, создания атомной энергетики в СССР, Анатолии Петровиче АЛЕКСАНДРОВЕ.

Все окончили вузы (18 – МГУ им. М.В. Ломоносова), шестеро учатся в настоящее время в институтах города Москвы, десять внуков и правнуков – школьники, семеро – дошколята. Три сына Анатолия Петровича – Юрий, Петр, Александр и дочь Мария защитили докторские диссертации, в семье девять кандидатов наук.

Основные направления научной деятельности его потомков – физика (у старших) и биология (у младших). Вся эта дружная компания, включая самых маленьких, встречается раз в году на праздновании дней рождения. А по давней традиции это не просто сбор за общим столом и преподнесение подарков, это еще и заранее подготовленный, увлекательный спектакль, соревновательная викторина: наверное, нет семьи в нашей стране, которая так хорошо, вместе с историей деда, знала бы историю атомного проекта России! И каждый год вся семья обязательно собирается в большом московском доме на Пехотной улице, 13 февраля – в день рождения отца, деда и прадеда семейства Александровых.

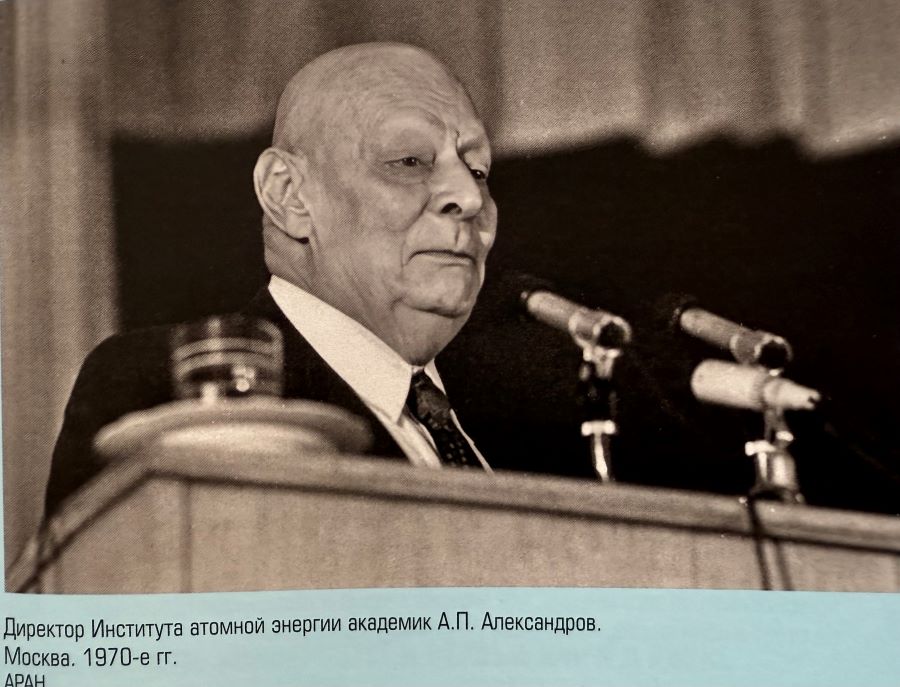

Итак, академик А.П. Александров (1903-1994 г.г.) – родоначальник атомного флота страны и создания ее атомной энергетики. Возглавляемый им институт атомной энергии имени И.В. Курчатова (совр. НИЦ «Курчатовский институт») стал главным в стране научным центром развития атомной энергетики и создания ядерных энергетических установок различного назначения. Под руководством А.П. Александрова созданы АПЛ трех поколений, надводные корабли с ядерными энергетическими установками, построены восемь атомных ледоколов и атомный лихтеровоз.

Он – доктор физико-математических наук, академик, в дальнейшем – президент, директор ИФП АН СССР, директор ИАЭ им. Курчатова, трижды Герой социалистического труда, лауреат Ленинской и пяти Государственных премий СССР, депутат Верховного Совета СССР трех созывов от города Москвы.

Когда пишешь о заслугах великих людей, сталкиваешься с тем, что этих громадных заслуг перед Родиной у каждого много, различает их истории только особый фронт деятельности каждого. Обо всех достижениях таких людей есть полная (с открытием в двухтысячные годы секретных архивов) информация. Но каким был каждый из них, чем жил, кроме занятий наукой, чем запомнился? Об этом тоже хотелось бы узнать.

В нашем случае – в помощь нам запись воспоминаний академика Александрова. В них он и в годы молодости, и в годы работы с Курчатовым (Бородой), и в «ледокольные» годы своей жизни. Приводим некоторые отрывки.

Курчатов был совсем таким же мальчишкой, как и мы, примерно одного года рождения и на одинаковом научном уровне. Потому, что когда мы обсуждали наши работы, то оказалось, что все соображаем одинаково. Это нас очень вдохновляло: он ведь был из Физико-технического института, который тогда гремел, и, конечно, было приятно, что мы не так уж провинциально выглядим в его глазах.

Игорь рассказал нам, что в конце лета, в Одессе будет Всесоюзный съезд физиков, что Йоффе хотел нас послушать, и что Йоффе хочет пригласить нашу группу в Ленинградский физико-технический институт. В Одессе мы доложили Йоффе о наших работах, и он предложил нам переехать в ЛФТИ.

И вот мы в Ленинграде. С работой у нас сложилось всё хорошо. Абрам Федорович нам предложил комнаты, где мы могли работать, и по тематике мы тоже сразу определились. Я должен был заниматься физикой диэлектриков. Мне поручались некоторые вопросы, касавшиеся тонкослойной изоляции.

Институт произвел на меня сильное впечатление. Можно было прийти в любую лабораторию, и тебе всё рассказывали, показывали, обучали, если была какая-то новая методика. Это было поразительное учреждение, которое необыкновенно творчески втягивало человека в работу. Это была настоящая школа! Молодой человек, попавший туда, необыкновенно быстро развивался как физик.

Абрам Федорович передал нам свое мировоззрение, свой подход: то, что мы делаем, мы должны делать для страны. И это чувство ответственности, стремление отдать всё, что можешь, очень характерно для всей школы А.Ф. Йоффе, для всех выходцев из Физико-технического института.

… В Германии и Италии пришел к власти фашизм. Казалось, что в конце концов не избежать войны. Я считал, что каждый из нас должен приобрести и какую-то военную специальность. И вскоре по поручению Йоффе, наряду с работами по полимерам, я занялся работами для Военно-морского флота. Предстояло для нашего фронта разработать такие способы, чтобы лодки могли проходить через сетевые заграждения.

Мы довольно быстро соорудили такую штуку. Я ориентировался на то, что на подводных лодках будут аккумуляторные батареи, поэтому мы на постоянном токе делали очень мощную дугу, и трос резался моментально.

Приехали моряки, убедились в действенности устройства, и была дана команда: сделать такие приборы, установить их на подводных лодках и провести испытания.

На морском заводе (г. Севастополь) мы стали переоборудовать лодку под эти приборы. Это была лодка серии АГ – американо-германская, 1916 года выпуска. Первый опыт прошел блестяще.

В 1936 году была поставлена задача: в течение пяти лет мы должны разработать защиту кораблей от магнитных мин и торпед. Времена были сталинские. Взяться за работу такого значения, а потом ее провалить, значило остаться без голов. Поэтому мы немедленно приступили к разработкам. Проект наш был назван «система ЛФТИ».

Весной 1941 года мы окончательно завершили испытания размагниченных кораблей, и на Главном военном совете Военно-морского флота «система ЛФТИ» была принята на вооружение.

Нападение фашистской Германии на Советский Союз с первых же дней сопровождалось применением против нашего флота фашистами магнитных мин как средства массового поражения. Но ни один наш размагниченный корабль не погиб.

В Севастополе еще продолжал работу И.Курчатов, я получил команду выехать на Северный флот. Но на Волге росли потери: от Астрахани до Куйбышева немцы выставили более 300 магнитных мин. Меня и В.Р. Регеля командировали в Сталинград. Мы продолжили работы по размагничиванию и разработали новый тип речного электромагнитного трала.

Игорь Курчатов приехал в Казань, заболел, отрастил бороду, поправился. Вышел на работу и возглавил броневую лабораторию, где создал систему защиты для самолетов и танков. Потом, в октябре 42-го, его вызвали в Москву и поручили ему развернуть работу в области ядерной физики в Советском Союзе. Действовать надлежало в строгом секрете.

Курчатов сказал тогда: «Единственный путь защитить нашу страну – наверстать упущенное время и незаметно для внешнего мира создать достаточного масштаба атомное производство. А если у нас об этом раззвонят, то США так ускорят работу, что нам уж их не догнать. Не удивляйтесь, Анатоль, это огромный риск!».

По его чрезвычайно серьезному виду я понял: Игоря очень волнует этот вопрос. Я никогда не видел его таким озабоченным. Скажу прямо: меня волновала возможность создания бомбы у немцев. А Игорь, оказывается, боялся США, союзника! Только много позже, когда кончилась война с Германией и начала обрисовываться «холодная» война, упали не нужные для капитуляции Японии бомбы на Хиросиму и Нагасаки, я понял всю важность тщательного засекречивания наших работ по атомной проблеме.

Меня со всей лабораторией перевели в Москву и назначили директором Института Физпроблем, который привлекался к работам Бороды, а я получил целый ряд новых поручений. Вскоре я стал заместителем Курчатова по реакторным делам. Игорь Васильевич поручил нашему коллективу создание серийных промышленных ядерных реакторов. А у Бороды и тех, кто работал по оружию, всё состоялось: 29 августа 1949 года прошло удачное испытание оружия, победа была полной.

После ввода первого промышленного реактор, а в 1948 году и испытания первой бомбы, 29 августа 1949 года перед атомной техникой открылось широчайшее поле деятельности, и она обеспечивалась экспериментальными реакторами многих центров. Первая же АЭС была сооружена под руководством Курчатова и пущена в 1954 году в Обнинске.

Идея сделать атомную подводную лодку возникла еще в Институте Физпроблем. Но начать работы тогда не удалось. К обсуждению проблемы вернулись осенью 1952 года. Когда я лежал в больнице, Борода заехал проведать меня и сказал: « Анатолиус, помните Вы хотели разрабатывать подводную лодку с атомным двигателем? Выздоравливайте скорее и беритесь за это дело!».

Назначили нам СКБ во главе с Владимиром Николаевичем Перегудовым. Очень толковый кораблестроитель с настоящим опытом подводника. Три института были вовлечены в дело: Обнинский, Алиханова и наш. Мы разрабатывали несколько вариантов.

Вскоре началось строительство в Обнинске специального здания, где должны были размещаться береговые установки и с водяными, и с жидко-металлическим реактором. В исключительно короткое время лодка была создана. Появились еще четыре лодки, и был создан план атомного кораблестроения на десять лет. Были разработаны и торпедные, и ракетные корабли первого, второго, третьего, четвертого поколений…

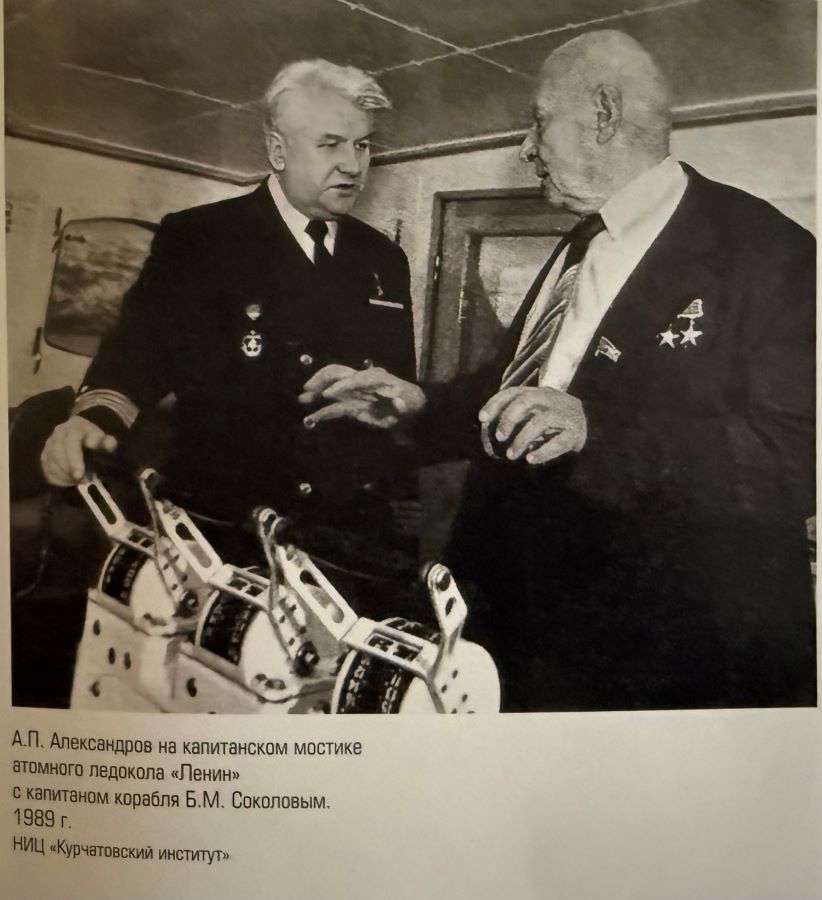

Автономные ледоколы – тот класс судов, которые должны очень хорошо сочетаться с атомной энергетикой. Мы сосредоточились на ледокольной установке, дружно начали работу. Курчатов рекомендует меня на должность научного руководителя этих разработок. Именно надежность атомных ледоколов позволяет проводить суда с гарантией их сохранности вдоль всего Северного морского пути – территории, на которой сосредоточено огромное количество природных богатств. А Решение такого вопроса, как создание атомного кораблестроения, это целая эпоха и для Военно-морского флота, и для нашей техники вообще. Ну, а президентом Академии меня уговорил стать Ю.Б. Харитон».

Подготовила Наталья КОЛПАКОВА, пиар-отдел библиотеки Бажова.

Использованы материалы альманаха «Творцы атомного века» и интернета.