История самого знаменитого детского лагеря страны началась в 1920-е годы, когда страна начала восстанавливаться после Гражданской войны.

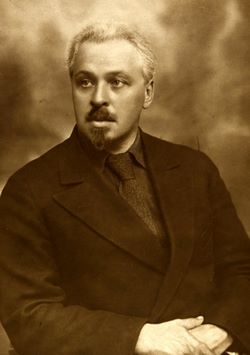

Зиновий Петрович Соловьёв — заместитель Наркома здравоохранения РСФСР, председатель Исполкома Российского общества Красного креста (РОКК), занимаясь вопросами организации в Крыму первых здравниц для трудящихся и бойцов Красной Армии, много ездил по южному берегу Крыма. Тогда же у него возникла идея создать исключительно детскую базу отдыха на побережье.

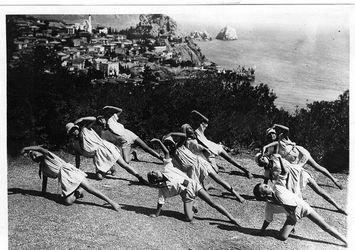

16 июня 1925 года в уютной и живописной бухте, зазвучали детские голоса и под звуки горна взвился флаг — так в Крыму открыл свою первую смену лагерь-санаторий Общества Красного Креста РСФСР в «Артеке».

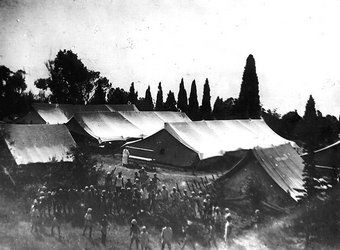

80 первых артековцев жили у самого моря. В первый год, за четыре летние смены лагерь принял 320 детей. Отбор отдыхающих тогда проводился строго в соответствии с медицинскими показаниями: в Крым брали детей с туберкулёзной неактивной интоксикацией, функциональными заболеваниями нервной системы, переутомлением и малокровием (анемией).

Первоначальное обустройство было самым простым, а условия проживания можно было назвать спартанскими. Ребята жили в брезентовых палатках с деревянными полами, имелись кровати, обтянутые парусиной, деревянные табуреты и грубо сколоченные прикроватные столики. Было закуплено постельное бельё, столики, рукомойники и форменная одежда для детей.

Территория освещалась керосиновыми лампами и корабельными фонарями — ни электрического освещения, ни водопровода в лагере не было. Воду набирали из двух колодцев. Возле самого моря разбили костровую площадку с амфитеатром для гостей, установили высокую мачту для флага, обустроили газоны и цветники. В бывшей усадьбе князей Потёмкиных (в первой половине XIX века в урочище Артек находилось имение Татьяны Потёмкиной, урождённой княжны Голицыной) разместили клуб, библиотеку, кладовую и врачебный кабинет.

Главной задачей лагеря было вернуть домой здорового и крепкого ребёнка. Зиновий Петрович распорядился, чтобы артековцы спали не менее 11 часов в сутки. Послеобеденный сон был обязательным. В 7 утра подъём в 9 вечера отбой. День начинался с зарядки, заправки кровати, умывания и растирания жестким полотенцем. В распорядок дня входил и обязательный труд — ребята убирали прилегающий парк, чистили пляж, помогали соседней сельхозкоммуне, собирали виноград, фрукты и сено.

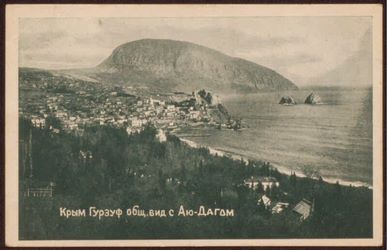

11 сентября 1927 года произошло землетрясение и превратило в руины всё, что было отстроено за два года. Центральное бюро юных пионеров объявило по всей стране сбор средств на восстановление. Зиновий Петрович настоял на строительстве деревянных домов для детей. К лету 1928 года у подножия горы Аю-Даг уже стояли 6 стационарных фанерных корпусов с электрическим освещением, амбулатория с изолятором на случай инфекционных заболеваний и административно-хозяйственный комплекс.

Зиновия Петровича Соловьёва не стало 6 ноября 1928 года. Через год в лагере торжественно был открыт памятник основателю Всесоюзной пионерской здравницы.

«Артек» продолжил развиваться. В 1930 году открылся второй санаторный лагерь на 250 человек в смену — «Верхний». Дело в том, что первый лагерь — «Нижний», расположенный у самого моря, уже не справлялся с нарастающим потоком детей. В новых корпусах были просторные и светлые спальни для ребят, столовая, библиотека и душевые комнаты. Это дало возможность уже к первому юбилею «Артека» сделать лагерь круглогодичным.

В 1931 году в «Артеке» появился Дом отдыха для вожатых, в 1932-ом в бывшей даче крымского врача В.Н.Дмитриева была оборудована детская техническая станция — любимое место пребывания юных изобретателей. Из маленького палаточного городка лагерь медленно, но верно превращался в настоящий пионерский городок.

В наше время «Артек» представляет собой огромный комплекс, состоящий из десяти лагерей, в который одновременно может отдыхать и оздоровляться 3,6 тысячи детей, а за год – до 30 тысяч. Длина его береговой линии составляет 7 километров, а общая площадь территории, включая все подсобные хозяйства и заповедные участки, — 208 гектаров. А это сравнимо с размерами государства Монако!

Здесь есть несколько музеев, дворец Суук-Су, развалины генуэзской крепости, 3 плавательных бассейна и даже современный стадион на 7 тысяч мест. Всего на территории «Артека» насчитывается более 150 зданий.

Все начиналось с белых рубашек с шортами – для мальчиков и холщовых платьев – для девочек.

Прощальный костер — одно из самых главных и запоминающихся мероприятий лагеря, которое ждут дети. Появилась эта традиция в 1925 году и с тех пор ни разу не нарушалась. На прощание детям дарят уголек из костра.

По материалам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина

и Национальной электронной библиотеки

подготовила Е. Алисова